- ホーム

- ご注文例

- サービス一覧

- 導入実績

- コラム

- 健康経営関連

- 見えないコスト「プレゼンティーイズム」が会社を蝕む?データで見抜く生産性低下の本当のサイン

- 従業員の生産性低下、原因は5つの「隠れ不調」?データで始める具体的対策

- プロが解説!健康経営優良法人2026認定申請のポイントを5分で理解

- 健康経営優良法人2025|申請要件を簡単セルフチェック!中小企業・大規模法人別の必須項目を解説

- 明日から使える健康経営KPI 50選

- 健康経営の「現在地」を把握する。ベンチマーク診断で他社と比較し、次の一手を明確に

- 健康経営の「見えないコスト」を可視化する方法|シミュレーターで経済的損失を算出

- 健康経営は福利厚生から戦略投資の時代へ

- 【健康経営の新常識】プレゼンティーイズムとは?測定方法と4タイプ別改善策を専門家が徹底解説

- 【離職率改善】ワークエンゲージメントとは?測定ツールで組織の「熱意」を可視化する方法

- 若手が辞めない会社は「ウェルビーイング」を実践。Z世代の本音データから見る採用・定着の新常識

- アブセンティーズム(病欠)に潜むサインとは?「休み方」でわかる健康リスクと企業の対策

- 【担当者必見】ストレスチェック制度の「報告書作成」と「集団分析の活用法」を徹底解説

- 「健康経営」はなぜ儲かるのか? 生産性向上と企業価値を高める5つの理由

- 【データで見る】健康経営は儲かるのか?売上・生産性・採用への投資対効果を徹底解説

- 「健康投資のROI」を算出する3ステップ|経営層を“数字”で説得する実践ガイド

- 健康教育の新常識。「3分動画+テスト」が、従業員の“自分ごと化”と行動変容を促す理由

- 健康経営と人的資本|マイクロラーニングで生産性を高める戦略的eラーニング活用術

- 健康経営を成功に導く「社内ニーズ調査」の進め方【アンケート自動生成ツール付】

- 【2024年最新】健康経営ランキング市区町村別TOP20|データで見る採用・ブランディング戦略

- 【中小企業向け】健康経営はコストゼロから始められる!我が社流・成功の3ステップを解説

- 従業員の高齢化と健康支援

- 健康経営施策の年間計画

- 健康経営と効果

- 産業別健康動向調査

- メンタルヘルス関連

- 働き方・身体活動関連

- 食生活と栄養

- 女性の健康関連

- ヘルスリテラシー関連

- なぜ満足度91.8%?従業員の行動変योを促す健康セミナーの3つの理由

- 健康セミナーの効果測定|満足度だけで終わらせない

- 健康診断の結果を読み解くパーソナルレポート

- ヘルスリテラシーって何?

- ヘルスリテラシークイズ

- 企業と個人の喫煙によるコスト

- 国の新指針「睡眠ガイド2023」は企業へのメッセージ

- 健康寿命シミュレーター

- 健康診断の結果、見て見ぬフリはもう終わり。40代から知るべき男女別の健康リスク

- 『歯科健診』はコストか、投資か?データで示す「口腔」が企業リスクに直結する理由

- あなたの”何気ない生活習慣”が、会社の保険料を上げている?未来のコストを1分でシミュレーション

- 保存版|日本の健康統計データ。年代・性別で見る生活習慣の平均値まとめ【厚生労働省調査より】

- 健康行動デザイン

- なぜ社員は階段を使わないのか?行動デザインで「つい歩きたくなる」職場を作る3つの仕掛け

- ウォーキングイベント参加率を上げるには?「ソーシャル・ナッジ」で8割参加へ

- なぜ続かない?意志の力に頼らず「健康習慣」を自動化する“if-then”プラン術

- 特定保健指導の参加率を上げる「損失回避」とは?メリットを伝えるだけでは人は動かない

- 食堂の"メニュー名"と"配置"を変えるだけ。社員が自然とヘルシーな食事を選ぶ「食のナッジ」戦略

- 会議は“50分”が新常識。Googleも実践する「休む」を仕組み化し、燃え尽きを防ぐ時間デザイン術

- 「面倒くさい」を「すぐ予約」に変える。健診受診率95%超を目指す、行動科学に基づいた通知の“書き方”

- 健康セミナー人気テーマ一覧

- 無料ダウンロードコンテンツ

- 健康経営関連

- よくある質問/お客様の声

- 健康経営測定ツール集

- お問い合わせ

近年増加傾向にある精神疾患・メンタルヘルスの不調

社員の心身の健康を守るためには、正しいメンタルヘルスに関する知識と技術の習得が不可欠です。 当方では、企業向けに実践的なメンタルヘルス研修をご提供しています。

研修プログラムの構成

- ・セルフケア編(個人のストレス対処・心のセルフチェック)

- ・管理職向けラインケア編(部下への対応・相談体制の整備)

- ・コミュニケーション編(対面とテキストの違いを理解)

ストレスやメンタルヘルスの理解を深めることで、企業としてのリスクマネジメント(ラインケア)と、 個人としてのセルフケアの両面から、職場の健全な環境づくりに貢献します。

特徴

ウェルネスドアの健康セミナー選ばれる3つの理由

|

①集合研修&オンライン&動画配信 3つのケースに対応

|

|

②多様な専門家講師が対応 産業医/管理栄養士/看護師/保健師

健康運動指導士/パーソナルトレーナー 理学療法士 等

|

|

③ヒアリングから講師キャスティング 企画制作まで全てオーダーメイドで 対応

|

オンライン

在宅勤務者対応・集合研修を回避で準備時間や開催費用のコストを削減

- Microsoft Teams

- ZOOM

- その他:貴社導入のWEB会議システムから配信対応可能

WEBサポート

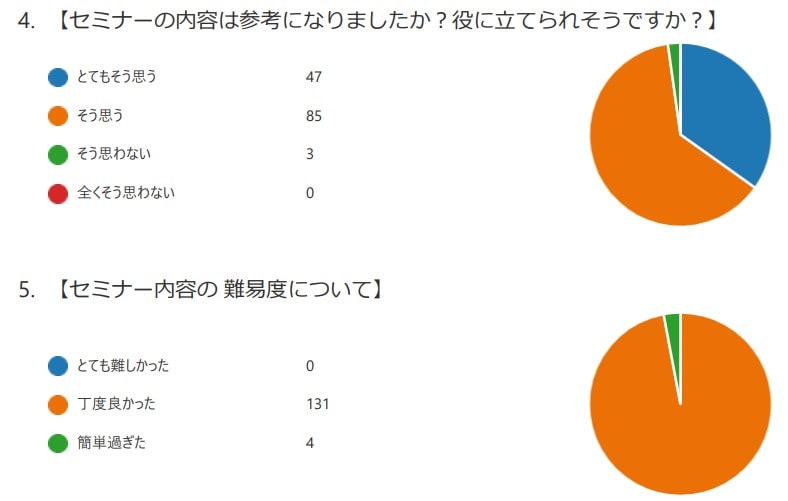

WEBアンケート収集と分析

- 参加者へのwebアンケート収集と分析レポートをご提供

- 従業員の関心の高い分野・健康課題の抽出が可能

セミナー後の理解度を測定

- セミナー後にwebクイズを出題。セミナー後の理解度をレポート

導入実績

業界を問わず多くの企業様にご利用頂いております

- 札幌ヤクルト販売株式会社

- 株式会社QVCジャパン

- ニッタ株式会社

- 丸紅プロテックス株式会社

- 滋賀県市町村職員共済組合

- 東京ガスiネット株式会社

- DOWAホールディングス株式会社

- ニッタ・デュポン株式会社

- 東京不動産管理株式会社

- 京王観光株式会社

- 株式会社アグレックス

- 苫東石油備蓄株式会社

- 島根銀行従業員組合

- パナソニックCNS労働組合

- パナソニックコーポレートユニオン

- NTTファイナンス株式会社

- 株式会社ライフフィット

- 東レ基礎研究所(労働組合)

- キヤノンファインテックニスカ労働組合

- AGC株式会社健康保険組合

- 警察共済組合

導入シチュエーション

- 社員総会のプログラム

- 社員研修(管理職・新入社員など)

- 女性の健康推進

- 就業後の健康増進

- 社内の高齢化対策

- リクルート対策(健康支援・健康増進の福利厚生)

- 健康保険組合-労働組合の健康づくり事業

- 地方自治体の健康推進

サービス概要

従業員向け「セルフケア編」、管理職向け「ラインケア・コミュニケーション編」をご提供します。

セルフケア編

自己評価・セルフケア・医療機関の利用法を学習

ラインケア編

部下・同僚の異変に気づき、迅速な対応を行うマネジメント研修

対象区分

- 新入社員

- 世代別(25歳・35歳・45歳・55歳・定年時)

- 男性社員・女性社員

- 管理職

期待できる効果

組織・チーム

約7割が「上司・同僚」に相談。特徴と傾向を知ることで、変化に気づき、迅速な対応が可能。

個人

真面目で我慢強い人ほど深刻化しやすい。理解を深めることで早期対処が可能。

主なカリキュラム

セルフケア編

- ストレスと原因の把握

- メンタル不調の疾患と特徴

- 精神疾患の傾向

- ストレスコーピング

- セルフケアとマインドフルネス

- ヨガ体験

- 医療機関の活用

- 事前アンケート回答

ラインケア編

- 安全配慮義務

- 事例・判例

- 兆候の把握

- 対応とコミュニケーション

- アンガーマネジメント

- 管理者の役割

- 休職・復職支援

テレワーク対応

- 心理的安全性と人間関係

- 対面とテキストの違いと課題

※お問い合わせ毎に最適なカリキュラムをご提案(カスタマイズ対応)

開催時期・講師・料金

推奨開催時期

- 通年

- 10月(世界メンタルヘルスデー)

- ストレスチェック集団分析結果後

講師について

産業医 / 精神科医 / 保健師 / 看護師 / 臨床心理士

料金形態

【お見積り対応】

お問い合わせフォームよりご連絡ください。ヒアリング後、講師キャスティング・企画・お見積りをご案内。

※研修時間・開催方法(講師派遣/オンライン/動画配信)・オプションの有無を確認

参考価格: 45分 ¥75,000~

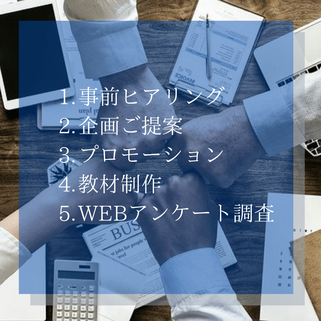

サポート

-

事前ヒアリング

▶開催目的/参加対象者/ご予算 -

企画制作

▶講師キャスティング/企画毎のお見積り -

社内プロモーションサポート

▶パンフレット/チラシ作成 - 教材作成

-

開催後のWEBアンケート調査

▶参加者にWEBアンケートを実施

オプションサービス

- 産業医により個別カウンセリング

- 実施オンラインセミナーを録画、後日配信配信(復習・未受講者向けにご活用頂けます)

- セミナーの内容を要約し、データパンフレットとしてご提供

職場のセルフケアレベル判定

従業員が活き活きと働く職場づくりのために。8つの質問から、貴社のメンタルヘルス課題(セルフケア)と必要な対策を明らかにします。

(複数選択可)の設問があります。

職場のラインケアレベル判定

管理職の対応力は、組織の未来を守る鍵。8つの質問から、貴社のラインケアに関する現状と課題を可視化します。

(複数選択可)の設問があります。

判定結果

貴社のラインケアリスクタイプはこちらです。

こころのストレス度 セルフチェック(K6)

この1ヶ月間のあなたの気持ちについて、最も近いものを選んでください。

このチェックは、心理的なストレスの程度を把握するための世界的な標準指標ですが、**医学的な診断に代わるものでは決してありません。**うつ病や不安障害などの精神疾患の診断は、医師による問診を経て行われます。

結果にかかわらず、心身の不調や悩み、強いストレスを感じている方は、自己判断せず、必ず精神科・心療内科などの専門医療機関や、公的な相談窓口にご相談ください。

質問 1 / 6

質問文がここに表示されます。

チェック結果

あなたのK6スコアは...

【ストレスは低い状態です】

現在のあなたのこころの状態は、心理的ストレスが低く、安定しているようです。

これからも十分な休息、バランスの取れた生活、そして楽しいと感じる時間を大切にして、健やかな毎日をお過ごしください。

【ストレスがやや高い状態です】

少しこころがお疲れ気味かもしれません。軽度のストレスを抱えている可能性があります。

意識的にリラックスする時間を作り、趣味に没頭したり、信頼できる友人や家族に話を聞いてもらったりすることをお勧めします。自分のこころの変化に、少しだけ注意を払ってみましょう。

【ストレスが高い状態です】

こころがかなり疲れており、高いストレス状態にあることが示唆されます。辛いと感じることも多いのではないでしょうか。

このレベルのストレスは、うつ病や不安障害などの入り口になる可能性も指摘されています。専門家(精神科・心療内科)やカウンセラーに一度相談してみることを考えてみましょう。専門家はあなたの味方です。

【ストレスが非常に高い状態です】

こころがSOSサインを出している可能性が非常に高いです。このスコアは、うつ病や不安障害などの精神疾患の可能性を考慮するレベルです。

決して一人で抱え込まず、できるだけ早く専門の医療機関(精神科・心療内科)を受診してください。精神疾患は特別な病気ではなく、適切な治療で必ず回復に向かいます。まずは相談することが、あなた自身を守るための最も大切な一歩です。

管理職向け ラインケア実践度チェック

ご自身の普段のマネジメントを振り返り、最も近いものを選んでください。

このツールは、部下のメンタルヘルスを守り、活気ある職場をつくるための「ラインケア」に関するご自身の行動や意識を振り返るためのものです。個人の能力を評価したり、誰かと比較したりするものではありません。ご自身のマネジメントの強みや今後のヒントを見つけるきっかけとしてご活用ください。

質問 1 / 12

質問文がここに表示されます。

チェック結果

あなたのラインケア実践度スコアは...

【エキスパートレベル】理想的なラインケアが実践できています

素晴らしいです。部下の様子に気を配り、コミュニケーションを大切にし、働きやすい環境づくりを常に意識されています。あなたの存在は、部下にとって大きな安心材料となっているでしょう。

次のステップ:その素晴らしい実践をぜひチーム内や他の管理職にも共有し、組織全体のウェルネス向上に貢献していきましょう。

【実践レベル】良好なラインケアの土台があります

ラインケアの重要性を理解し、基本的な実践ができています。部下との信頼関係の土台は築けているでしょう。

次のステップ:さらにスキルアップするために、「傾聴」の質を意識してみましょう。部下が話している時はPCの手を止め目を見る、最後まで口を挟まずに聴く、といった少しの工夫で、部下はより安心して悩みを打ち明けられるようになります。また、「職場環境の改善」にもう一歩踏み込むと、チーム全体のパフォーマンスがさらに向上します。

【学びの機会】ラインケアの基本を振り返りましょう

日々の業務に追われ、ラインケアまで意識が向きにくい状況かもしれません。この機会に、ラインケアの基本をインプットし直すことが、結果的にチーム運営を楽にする近道になります。

次のステップ:まずは「部下の変化への気づき」を意識することから始めましょう。朝の挨拶の時の表情、勤怠の小さな乱れなど、アンテナを張るだけでも十分な第一歩です。厚生労働省の「こころの耳」など、ラインケアに関する研修資料も参考にしてみてください。

メンタルヘルス研修のポイント

企業内で行われるメンタルヘルス研修では、以下のような方々を取り残さないことが重要です:

- 自分は大丈夫だと思っている人

- 不安や不調を感じているが、周囲に気づかれたくない・相談できない人

全社員研修や世代別研修(25歳・35歳・45歳・55歳など)として実施することで、これらの方々も安心して参加できる環境を整えることができます。

特に「会社や同僚に知られたくない」という方にとっては、「全員が一緒に受ける」形式が安心材料となります。

主なメンタルヘルスにおける課題

- 適応障害

- うつ病

- 双極性障害(躁うつ病)

- 発達障害

- パニック障害 / 不安障害

- 強迫性障害

- 摂食障害

- パーソナリティー障害

- 依存症

- 統合失調症

- PTSD

- てんかん

- 認知症

ストレスの種類

物理的・肉体的ストレス

- 仕事内容

- 労働時間

- 持病

- 睡眠不足

- 飲酒・喫煙・受動喫煙

- 寒暖差・騒音・通勤

- 出産・育児

心理的・社会的ストレス

- 人間関係

- 人事評価・転勤・キャリア

- 退職・解雇・ノルマ

- 恋愛・結婚・育児

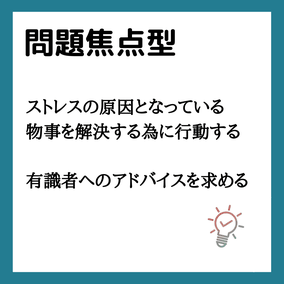

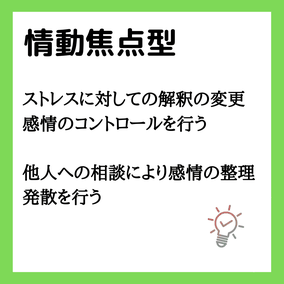

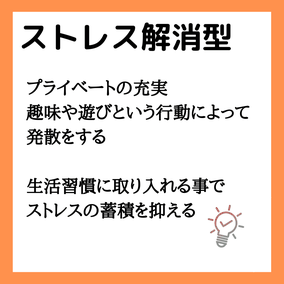

ストレスコーピングとは

ストレスコーピングとは、ストレスの原因に対して上手に対処し、負担を軽減し、前向きに解消しようという考え方です。

対処ができない場合、精神疾患の発症や、以下のような二次行動による健康被害が起こる可能性があります:

- 過食

- 過度な飲酒

- 夜更かし / 睡眠不足

- 暴力・暴言

企業の持続的成長に不可欠なメンタルヘルス研修

1. 企業を取り巻くメンタルヘルスの現状

現代のビジネス環境では、変化の速さ、業務の複雑化、働き方の多様化により、従業員が受けるストレスは増加の一途をたどっています。

メンタルヘルス不調は、もはや特別なことではなく、企業経営に以下のような影響を及ぼします。

- 生産性の低下:プレゼンティーイズムやアブセンティーイズムの増加

- 休職・離職率の増加:人材流出と採用・育成コストの損失

- 安全配慮義務:法的リスクの回避が必要

これらの課題に対応するには、問題発生後の対処ではなく、予防と早期対応が重要です。

その中核となるのが、研修による知識とスキルの付与です。

2. セルフケア研修(全従業員向け)

従業員が自らの心の健康を守る「セルフケア」のスキルを身につけることを目的とした研修です。

- ストレスへの気づきと対処:兆候に早期に気づき、深刻化前に対処

- 正しい知識の習得:偏見を払拭し、相談行動を促進

- レジリエンスの向上:柔軟に対応し、回復する力を育成

個人の問題解決能力を高めると同時に、「自分の健康は自分で守る」文化を醸成します。

3. ラインケア研修(管理職向け)

管理職が部下のメンタルヘルスケアを行うための具体的なスキルを習得する研修です。

- 部下の異変への早期発見:勤怠・集中力・様子の変化に気づく

- 適切な声かけと傾聴:安心して悩みを打ち明けられる関係性を構築

- 専門家への橋渡し:産業医・人事・外部機関への連携

- 職場環境の改善:業務量の適正化と円滑なコミュニケーション促進

4. 結論:持続可能な組織を作るための戦略的投資

セルフケアとラインケアは両輪として機能強力なセーフティネット

これらの研修は、単なるコストではなく、企業の未来を支える人材を守り、生産性を高め、企業価値を向上させる戦略的投資 全社的な取り組みとして体系的に導入することが、これからの時代を勝ち抜く、しなやかで強い組織の礎

管理職のための『もしも』の時の初期対応ガイド

部下の不調は、組織の未来を守るための重要なサイン。慌てず、誠実に対応するための3ステップです。

気づく - NOTICE -

部下の「いつもと違う」変化

✅ 勤怠の乱れ(遅刻・早退・欠勤の増加)

✅ 業務中の集中力低下、ミスや報告漏れの増加

✅ 表情が暗い、元気がない、口数が減る

✅ 服装の乱れなど、身だしなみへの無頓着

聴く - LISTEN -

推奨される対応 (DOs)

✅ プライバシーが保たれる会議室などで、時間を確保する。

✅ まずは評価や助言をせず、真摯に話を聴くことに徹する。

避けるべき対応 (DON'Ts)

❌ 憶測で原因を決めつけたり、本人の努力不足を責める。

❌ 「頑張れ」「気の持ちようだ」と安易に励ます。

つなぐ - CONNECT -

管理職は「専門家への橋渡し役」

✅ 産業医や保健師、人事労務担当者など、社内の相談窓口を情報提供する。

✅ 本人の同意を得た上で、面談に同席するなどのサポートを検討する。

※決して一人で抱え込まず、必ず専門部署と連携しましょう。

『心理的資本』を高める

私たちが目指す、単なる不調予防ではない「組織開発」

従来のメンタルヘルス対策は、不調者を減らす「リスクマネジメント」が中心でした。私たちはその一歩先へ。従業員一人ひとりのポジティブな心の資産『心理的資本』を育み、組織全体のパフォーマンスとエンゲージメントを向上させる、戦略的な組織開発をご提案します。

心理的資本(Psychological Capital)とは?

人のポジティブな心理状態のことで、目標達成や困難の克服に大きな影響を与える「心の資産」です。科学的にパフォーマンス向上との関連が証明されており、後天的に研修やトレーニングによって開発・強化できることが最大の特徴です。

Hope - 希望

目標達成への意志を持ち、具体的な道筋を描く力。セルフケア研修は、自らの力で未来を切り拓く希望を育みます。

Efficacy - 自信

困難な課題にも「自分ならできる」と挑戦できる信念。ラインケア研修は、成功体験を促し、部下の自信を高めます。

Resilience - 回復力

逆境やストレスから素早く立ち直り、さらに成長する力。ストレスコーピングの習得は、折れない心の基盤を作ります。

Optimism - 楽観性

物事のポジティブな側面に目を向け、成功を信じる姿勢。心理的安全性の高い職場づくりが、前向きな思考を促します。

メンタルヘルス対策、はじめの一歩

従業員の心の健康は、企業の持続的な成長に不可欠な経営課題です。ここでは、企業が取り組むべきメンタルヘルス対策の重要性を、公的なデータを交えて3つの側面から解説します。

1. メンタルヘルス研修とは?企業が導入すべき理由

メンタルヘルス研修は、従業員が心身の健康を維持・増進するための知識を学び、ストレスに適切に対処できるスキルを身につけるための教育機会です。これは単なる福利厚生ではなく、企業の未来を守るための戦略的な投資と言えます。

厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査」によると、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は13.3%にのぼります。特に従業員1,000人以上の企業では、その割合は90.8%という高い数値を示しており、もはや他人事ではありません。

さらに、メンタルヘルス不調による経済的損失は深刻です。ある調査では、日本の労働者のメンタルヘルス不調に関連する生産性損失額は年間7.6兆円に達するという試算もあります。これは、休職者の人件費だけでなく、周囲の従業員の業務負荷増加や生産性低下(プレゼンティーズム)といった目に見えにくいコストを含むものです。

企業には従業員の心身の健康を守る「安全配慮義務」があります。メンタルヘルス研修の導入は、この義務を果たすと共に、休職や離職のリスクを低減し、生産性を向上させ、活気ある職場環境を築くための重要な一手です。

出典:

・厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」

・横浜市立大学「メンタル不調の影響、年間7.6兆円の生産性損失に」

2. ラインケア研修で職場のメンタル不調を防ぐ方法

ラインケアとは、管理職が部下の心の健康をケアし、働きやすい職場環境を整える取り組みです。日常的に部下と接する管理職は、メンタル不調の「最初のサイン」に気づける重要な存在です。

職場のストレス要因として、厚生労働省の調査では「仕事の量」「仕事の失敗、責任の発生等」「対人関係」が常に上位に挙げられます。これらの問題は、上司が部下の状況を把握し、適切にサポートすることで軽減できるケースが多くあります。

ラインケア研修では、管理職が以下のスキルを体系的に学びます。

- 「いつもと違う」部下の変化に気づく力:遅刻や欠勤、ミスの増加、表情の変化など、不調のサインを早期に察知します。

- 傾聴と声かけの技術:部下の話を真摯に聴き、安心感を与え、一人で抱え込ませないためのコミュニケーションを実践します。

- 専門家へつなぐ知識:プライバシーに配慮しつつ、産業医や社内外の相談窓口の利用を適切に促します。

適切なラインケアは、不調者の早期発見・早期対応につながるだけでなく、チーム全体の心理的安全性を高め、コミュニケーションを活性化させる効果も期待できます。結果として、休職率の低下、生産性の向上、エンゲージメントの向上に貢献します。

出典: 厚生労働省「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)」

3. セルフケア研修で社員のストレス耐性を高める

セルフケアとは、従業員一人ひとりが自らのストレスに気づき、主体的に対処(ストレスコーピング)できるようになることです。変化の激しい現代において、自分自身の心の健康を守るスキルは、すべての働く人にとって必須と言えます。

多くの従業員は、日々の業務の中で様々なストレスに晒されています。しかし、ストレス反応(イライラ、不安、不眠、集中力低下など)が自身のストレスによるものだと正しく認識できていないケースも少なくありません。

セルフケア研修では、以下のような内容を実践的に学びます。

- ストレスのメカニズムの理解:なぜストレスを感じるのか、心身にどのような影響があるのかを正しく学びます。

- ストレスサインへの気づき:自分自身のストレス反応のパターンを知り、早めに「疲れている」サインをキャッチします。

- 多様なストレス対処法の習得:運動や趣味などの気分転換、リラクゼーション法、物事の捉え方を変える認知的なアプローチ、同僚や上司への相談など、自分に合った対処法のレパートリーを増やします。

セルフケアのスキルを身につけることで、従業員はストレスに対してしなやかに対処できる「レジリエンス(心の回復力)」を高めることができます。これにより、メンタル不調を未然に防ぎ、一人ひとりがパフォーマンスを最大限に発揮できる職場環境の土台が築かれます。

心の健康を守るセルフケアの流れ

STEP 1: ストレスに気づく

「なんだか疲れてる?」「最近イライラするかも…」

心と体の小さなサインを見逃さない。

STEP 2: 対処法を試す

自分に合った方法で早めにストレスをケアする。

STEP 3: 状況を整理し、視点を変える

何がストレスの原因か書き出してみる。

「まあ、仕方ない」「別の方法もある」と捉え方を変えてみる。

STEP 4: 一人で抱えずに相談する

信頼できる人に話すだけで、気持ちが楽になることも。

GOAL: ストレス軽減 & 回復

セルフケアを習慣にし、心の回復力(レジリエンス)を高める。

メンタルヘルスアクションチェックリスト

参考:職場環境改善のためのメンタルヘルスアクションチェックリスト の開発

| 領域 | アクション項目 |

|---|---|

|

(A) 作業計画への参加と情報共有 |

|

|

(B) 勤務時間と作業編成 |

|

|

(C) 円滑な作業手順 |

|

|

(D) 作業場環境 |

|

|

(E) 職場内の相互支援 |

|

|

(F) 安心できる職場のしくみ |

|

事例:メンタルヘルスの不調から休職までのプロセス

出典・参考:順天堂大学医療看護学部 医療看護研究

「IT産業で働くシステムエンジニアがメンタルヘルス不調をきっかけに休職に至るまでのプロセス」

(1)メンタル不調のきっかけ

<繋がっているが、孤独な関係性>

- タイムリーに相談しづらい関係性

- 新たな業務への戸惑い、ストレスを抱える

- 関係性の中で、業務をうまく遂行できない

- 受け止めてもらえない不満や苛立ち

- 自身の強固な信念に拘り、辛くても頑張る

これらが複雑に絡み合い、「繋がっているが、孤独な関係性」を形成し、ストレスを高めていることが判明。

(2)メンタル不調となった時期

<問題を抱え込み自身を追い詰める → 自らを閉じ込める>

仕事でのミスや進捗の遅れによる叱責や焦りを抱え、サポートが得られない状況で一人で作業を抱え込む悪循環に。

- 頑張りが認められない苦悩

- 上司との関係が崩れる

- 顧客の期待に応えられない辛さ(リーダーの場合)

- 遅れを取り戻そうと一人で頑張るがミスを繰り返す

- 生活リズムの乱れ(夜遅く・朝早く)→ 睡眠不足

このような状況が「自らを閉じ込める」状態へと進行。

(3)休職に至る時期

<自責・失望・不能感>

- 遅刻・欠勤が続き、内科やメンタルクリニックを受診

- 辛くても休めず、ミスを繰り返す悪循環

- 睡眠導入剤や安定剤を服用しながら出勤

- 「原因は自分の能力不足」と思い込み、自責の念

- 叱責による「自信を失う言葉かけ」に苦悩

- 「思い通りにならない自分」に失望

- 「もう自分では仕事は成しえない」と諦める

- 頑張る力がなくなり、「不能感」が強くなる

現代人のストレス要因と企業ヨガの役割

ストレスの主な要因

厚生労働省の調査によると、現代人が抱えるストレスの要因には、

仕事の量・人間関係・将来への不安などが挙げられています。

男女別でも傾向に違いがあり、女性は人間関係、男性は業務量に関する悩みが多いとされています。

参考:厚生労働省『労働者健康状況調査』2007年

職場で推奨される「4つのケア」

- セルフケア:従業員自身によるストレス管理

- ラインケア:管理職による部下のケア

- 産業保健スタッフによるケア

- 職場外資源によるケア:外部専門機関の活用

出典:労働者の心の健康の保持増進のための指針(厚生労働省)

企業ヨガが果たす役割

ヨガは、セルフケアの一環として心身のリラクゼーションを促進し、

呼吸法・瞑想・ストレッチによって交感神経の興奮を抑え、ストレスを軽減

また、企業がヨガを導入することで、職場のメンタルヘルス対策としても有効であり、

健康経営の推進や、従業員の働きやすい環境づくりに貢献します。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 「セルフケア研修」と「ラインケア研修」の違いは何ですか?

一方、ラインケア研修は、管理職が部下の「いつもと違う」様子を早期に察知し、適切な声かけや相談対応、職場環境の改善を行うためのマネジメントスキルを習得します。

両方を実施することで、組織のメンタルヘルス対策はより強固になります。

Q2. どのような専門家が講師を担当するのでしょうか?

産業医・臨床心理士・精神科医・保健師など、豊富な経験を持つプロフェッショナルが講師を務めますので、信頼性が高く、実践的な研修をご提供できます。

Q3. 当社特有の課題(例:ハラスメント、テレワークでの孤立)に合わせた内容にできますか?

ハラスメント防止、テレワークにおけるコミュニケーション、世代間のギャップなど、貴社が抱える具体的な課題に的を絞った研修内容を企画・制作いたします。

Q4. この研修は、法律で義務付けられているものですか?

しかし、企業には従業員への安全配慮義務があり、ストレスチェック後の職場環境改善や、パワーハラスメント防止措置の一環として、これらの研修は極めて重要かつ効果的です。

Q5. 研修の効果はどのように測れますか?

従業員の意識の変化や知識の定着度を可視化し、研修効果の測定と今後の課題抽出に役立てることができます。

Q6. オンライン研修の場合、全国の拠点からでも参加できますか?

普段お使いのWEB会議システム(Zoom, Microsoft Teamsなど)を利用するため、特別なアプリのインストールなども不要です。

Q7. 研修時間はどのくらいですか?また、料金の目安を教えてください。

料金は研修時間、形式、講師、内容によって変動いたします。

お見積もりは無料ですので、ご予算やご希望をお気軽にお聞かせください。貴社に最適なプランをご提案します。

健康経営をトータルでサポートします

健康セミナーを通じて、企業様の持続的な成長を支援します。

注目記事

健康推進に役立つ情報を発信しております