- ホーム

- ご注文例

- サービス一覧

- 導入実績

- コラム

- 健康経営関連

- 見えないコスト「プレゼンティーイズム」が会社を蝕む?データで見抜く生産性低下の本当のサイン

- 従業員の生産性低下、原因は5つの「隠れ不調」?データで始める具体的対策

- プロが解説!健康経営優良法人2026認定申請のポイントを5分で理解

- 健康経営優良法人2025|申請要件を簡単セルフチェック!中小企業・大規模法人別の必須項目を解説

- 健康経営の「現在地」を把握する。ベンチマーク診断で他社と比較し、次の一手を明確に

- 健康経営の「見えないコスト」を可視化する方法|シミュレーターで経済的損失を算出

- 健康経営は福利厚生から戦略投資の時代へ

- 【健康経営の新常識】プレゼンティーイズムとは?測定方法と4タイプ別改善策を専門家が徹底解説

- 【離職率改善】ワークエンゲージメントとは?測定ツールで組織の「熱意」を可視化する方法

- 若手が辞めない会社は「ウェルビーイング」を実践。Z世代の本音データから見る採用・定着の新常識

- アブセンティーズム(病欠)に潜むサインとは?「休み方」でわかる健康リスクと企業の対策

- 【担当者必見】ストレスチェック制度の「報告書作成」と「集団分析の活用法」を徹底解説

- 「健康経営」はなぜ儲かるのか? 生産性向上と企業価値を高める5つの理由

- 【データで見る】健康経営は儲かるのか?売上・生産性・採用への投資対効果を徹底解説

- 「健康投資のROI」を算出する3ステップ|経営層を“数字”で説得する実践ガイド

- 健康教育の新常識。「3分動画+テスト」が、従業員の“自分ごと化”と行動変容を促す理由

- 健康経営と人的資本|マイクロラーニングで生産性を高める戦略的eラーニング活用術

- 健康経営を成功に導く「社内ニーズ調査」の進め方【アンケート自動生成ツール付】

- 【2024年最新】健康経営ランキング市区町村別TOP20|データで見る採用・ブランディング戦略

- 【中小企業向け】健康経営はコストゼロから始められる!我が社流・成功の3ステップを解説

- 従業員の高齢化と健康支援

- 健康経営施策の年間計画

- 健康経営と効果

- 産業別健康動向調査

- メンタルヘルス関連

- 働き方・身体活動関連

- 食生活と栄養

- 女性の健康関連

- ヘルスリテラシー関連

- 健康行動デザイン

- なぜ社員は階段を使わないのか?行動デザインで「つい歩きたくなる」職場を作る3つの仕掛け

- ウォーキングイベント参加率を上げるには?「ソーシャル・ナッジ」で8割参加へ

- なぜ続かない?意志の力に頼らず「健康習慣」を自動化する“if-then”プラン術

- 特定保健指導の参加率を上げる「損失回避」とは?メリットを伝えるだけでは人は動かない

- 食堂の"メニュー名"と"配置"を変えるだけ。社員が自然とヘルシーな食事を選ぶ「食のナッジ」戦略

- 会議は“50分”が新常識。Googleも実践する「休む」を仕組み化し、燃え尽きを防ぐ時間デザイン術

- 「面倒くさい」を「すぐ予約」に変える。健診受診率95%超を目指す、行動科学に基づいた通知の“書き方”

- 健康セミナー人気テーマ一覧

- 無料ダウンロードコンテンツ

- 健康経営関連

- よくある質問/お客様の声

- 1分でわかる!健康経営チェック

- お問い合わせ

「働き続けたい」と「働き続けてほしい」その想いを、企業の力に

従業員のライフステージに寄り添う健康経営が、人と組織を強くします。

両立支援は、単なる福利厚生ではなく、企業の持続的成長に直結する重要な施策です。

両立支援がもたらすメリット

-

優秀な人材の確保と定着:

ライフイベントによる離職を防ぎ、長期的な人材活用が可能になります。 -

従業員のエンゲージメント向上:

生活への配慮が安心感を生み、企業への貢献意欲が高まります。 -

生産性の向上:

ワークライフバランスが整うことで、集中力と業務効率が向上します。

企業価値の向上にも貢献

-

企業イメージの向上:

両立支援に積極的な姿勢が社会的評価を高め、採用にも好影響を与えます。 -

ダイバーシティ&インクルージョンの推進:

多様な従業員が活躍できる環境整備が、企業の競争力を強化します。 -

健康経営との連携:

心身の健康を支える施策として、両立支援は健康経営の柱となります。

今、企業に求められる支援とは

少子高齢化や働き方の多様化が進む中、従業員のライフステージに応じた支援は、

企業の持続可能性を高める重要な戦略です。

両立支援は、従業員の「働き続けたい」という想いと、企業の「働き続けてほしい」という願いをつなぐ架け橋となります。

特徴

ウェルネスドアの健康セミナー選ばれる3つの理由

|

①集合研修&オンライン&動画配信 3つのケースに対応

|

|

②多様な専門家講師が対応 産業医/管理栄養士/看護師/保健師

健康運動指導士/パーソナルトレーナー 理学療法士 等

|

|

③ヒアリングから講師キャスティング 企画制作まで全てオーダーメイドで 対応

|

オンライン

在宅勤務者対応・集合研修を回避で準備時間や開催費用のコストを削減

- Microsoft Teams

- ZOOM

- その他:貴社導入のWEB会議システムから配信対応可能

WEBサポート

WEBアンケート収集と分析

- 参加者へのwebアンケート収集と分析レポートをご提供

- 従業員の関心の高い分野・健康課題の抽出が可能

セミナー後の理解度を測定

- セミナー後にwebクイズを出題。セミナー後の理解度をレポート

導入実績

業界を問わず多くの企業様にご利用頂いております

- 札幌ヤクルト販売株式会社

- 株式会社QVCジャパン

- ニッタ株式会社

- 丸紅プロテックス株式会社

- 滋賀県市町村職員共済組合

- 東京ガスiネット株式会社

- DOWAホールディングス株式会社

- ニッタ・デュポン株式会社

- 東京不動産管理株式会社

- 京王観光株式会社

- 株式会社アグレックス

- 苫東石油備蓄株式会社

- 島根銀行従業員組合

- パナソニックCNS労働組合

- パナソニックコーポレートユニオン

- NTTファイナンス株式会社

- 株式会社ライフフィット

- 東レ基礎研究所(労働組合)

- キヤノンファインテックニスカ労働組合

- AGC株式会社健康保険組合

- 警察共済組合

導入シチュエーション

- 社員総会のプログラム

- 社員研修(管理職・新入社員など)

- 女性の健康推進

- 就業後の健康増進

- 社内の高齢化対策

- リクルート対策(健康支援・健康増進の福利厚生)

- 健康保険組合-労働組合の健康づくり事業

- 地方自治体の健康推進

見過ごしていませんか?

「サイレント離職」を招く、見えないコミュニケーションの壁

育児や介護、自身の治療…。従業員が声に出せずに一人で抱え込み、キャリアを諦めてしまう。その背景には、組織の未来を揺るがす深刻な課題が隠されています。

出典: 総務省「就業構造基本調査(2017年)」、経済産業省「仕事と育児・介護の両立支援に関する調査(2019年)」

両立支援セミナーがもたらす、3つの経営効果

1. 人材の定着と離職率の低下

ライフイベントを理由とした離職は、企業にとって大きな損失です。セミナーを通じて従業員が安心して相談できる環境を整えることは、貴重な人材の流出を防ぎ、企業の競争力を維持・強化する上で最も直接的な対策となります。

2. ハラスメント防止と心理的安全性の向上

「どう声をかければいいか分からない」という管理職の戸惑いは、意図せずマタハラやケアハラに繋がるリスクを孕んでいます。正しい知識は従業員を守る盾となり、誰もが安心して働ける「心理的安全性」の高い職場風土を醸成します。

3. DE&Iの推進と企業価値の向上

多様なライフステージにある従業員一人ひとりが活躍できる環境を整えることは、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の核心です。両立支援への積極的な姿勢は、健康経営の推進力となり、企業の社会的評価や採用力を高めます。

当社の両立支援セミナーは、産業医や保健師など、

企業の健康経営を熟知した専門家チームが監修・担当しています。

サービス概要

企業の財産である「人」。しかし、従業員が病気の治療や育児などのライフイベントに直面したとき、

多くの企業が人材の離職や生産性の低下という課題に直面します。

「迷惑をかけたくない」と一人で抱え込む従業員。

「どうサポートすればいいか分からない」と戸惑う管理職や同僚。

このすれ違いは、コミュニケーション不足や誤解を生み、時にはハラスメントのリスクにも繋がります。

ウェルネスドアの両立支援セミナーとは

健康経営のプロフェッショナルである産業医や保健師が講師となり、

専門的かつ実践的な知識を届けるプログラムです。

単なる制度紹介に留まらず、当事者の心身の苦労に寄り添い、

セルフケア方法や周囲のサポートスキルを学ぶことを目的としています。

セミナーがもたらす効果

従業員が安心して働き続けられる環境は、エンゲージメントを高め、

多様な人材が活躍する強い組織の土台となります。

ウェルネスドアは「お互い様」の文化を醸成し、企業の持続的成長を健康の側面から支援します。

カリキュラム例

仕事と治療の両立支援

- 治療と仕事の両立の現状と課題

- 心身の負担軽減とセルフケア

- 会社との連携と利用できる制度

- 周囲のサポートとコミュニケーション

- ハラスメントリスクと対策

- 復職支援とキャリアプラン

子育てと仕事の両立支援

- 子育てと仕事の両立の現状と課題

- 妊娠・出産期から子育て期までの心身の変化とケア

- 会社との連携と利用できる制度

- 家族・パートナーとの協力と役割分担

- 周囲のサポートとコミュニケーション

- ハラスメントリスクと対策

- 子育て中のキャリア形成と自己成長

開催概要

- 推奨開催時期: 通年

- 講師: 産業医 / 保健師

- 料金形態: お見積り対応(参考:45分 ¥110,000~)

-

お問い合わせ: フォームよりご連絡ください。

ヒアリング後、講師キャスティング・企画プラン・お見積りを無料でご案内します。

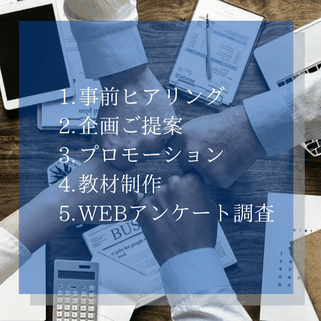

サポート

-

事前ヒアリング

▶開催目的/参加対象者/ご予算 -

企画制作

▶講師キャスティング/企画毎のお見積り -

社内プロモーションサポート

▶パンフレット/チラシ作成 - 教材作成

-

開催後のWEBアンケート調査

▶参加者にWEBアンケートを実施

オプションサービス

- 実施オンラインセミナーを録画、後日配信配信(復習・未受講者向けにご活用頂けます)

- セミナーの内容を要約し、データパンフレットとしてご提供

職場の両立支援レベル判定

従業員のライフイベントとキャリアを支えるために。8つの質問から、貴社の「育児・介護・治療」の両立支援に関する課題と対策を明らかにします。

(複数選択可)の設問があります。

「知らなかった」では済まされない

企業が遵守すべき『両立支援』関連法規と最新動向

育児・介護休業法

従業員が申し出た際に、育児や介護のための休業・時短勤務等を認めなければならないと定めた法律です。申し出を理由とした解雇や降格などの不利益な取り扱いは明確に禁止されています。

女性活躍推進法

女性がその個性と能力を十分に発揮できる社会を目指す法律。企業には自社の女性の活躍状況を把握・分析し、具体的な行動計画を策定・公表することが義務付けられています。両立支援はその中核をなす施策です。

最新動向とリスク

2022年から段階的に施行された「産後パパ育休」や「男性育休取得率の公表義務化」など、法改正は活発です。対応の遅れはコンプライアンス違反だけでなく、企業の評判低下にも直結します。

【専門家コラム】

産業医が語る、管理職が陥りがちな両立支援の落とし穴

Q. 良かれと思ってかけた「無理するなよ」の一言が、なぜ育休や介護から復帰した部下を追い詰めてしまうことがあるのでしょうか?

管理職の方の温かい心遣いは素晴らしいものです。しかし、受け手である部下は「期待されていないのかも」「早く以前のようにフル稼働しないと迷惑をかけてしまう」といったプレッシャーや焦りを感じてしまうことがあります。

大切なのは、個人の頑張りに期待するのではなく、「組織としてどうサポートするか」という姿勢を示すことです。感情論ではなく、具体的な業務の調整や情報共有の方法について話し合うことが、本当の安心感に繋がります。

【意識したいコミュニケーションの転換】

❌「何かあったら言えよ」→(部下は遠慮して言えない)

✅「週に1回、5分でいいから状況を話す時間を作ろう。もちろん、それ以外でもいつでも歓迎だよ」

❌「大変だろうから、この仕事はやらなくていい」→(疎外感を感じることも)

✅「このプロジェクトは重要だから、あなたにも関わってほしい。時間的な制約を考慮して、役割を一緒に考えよう」

よくあるご質問(FAQ)

Q. なぜ今、企業で「両立支援」に関するセミナーが必要なのですか?

特に、育児・介護・治療などを理由とした離職は企業にとって大きな損失です。

全社的にリテラシーを高めることは、生産性の維持向上、D&I推進、そして「健康経営」の実現に直結します。

Q. このセミナーは、実際に治療や育児をしている当事者だけが対象ですか?

当事者を孤立させず、組織全体で支える「お互い様」の文化を醸成することが目的だからです。

当事者向けのセルフケア研修はもちろん、管理職向けには「適切なコミュニケーションと配慮」「ハラスメントリスクの回避」を学ぶ管理職研修としてもご活用いただけます。

Q. 当社は男性従業員が多いのですが、セミナーは有効でしょうか?

ご自身の治療や親の介護はもちろん、近年は男性の育児参加も当たり前になっています。

また、部下や同僚をサポートする立場になる可能性は性別を問いません。

男性従業員が当事者・支援者の両方の視点から学ぶことで、よりインクルーシブで働きやすい職場環境が実現します。

Q. 他の研修会社との違いは何ですか?

単なるマナーや制度の解説に留まらず、医学的知見に基づいた心身のケア、現場で実際に起こりうる労務リスクへの対策など、より専門的で実践的な内容をご提供できるのが大きな違いです。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

参考価格は45分110,000円(税込)~となります。

貴社の課題やご予算を丁寧にヒアリングし、最適なプランを無料でご提案しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

健康経営をトータルでサポートします

健康セミナーを通じて、企業様の持続的な成長を支援します。

注目記事

健康推進に役立つ情報を発信しております