質問文がここに表示されます。

- ホーム

- ご注文例

- サービス一覧

- 導入実績

- コラム

- 健康経営関連

- 見えないコスト「プレゼンティーイズム」が会社を蝕む?データで見抜く生産性低下の本当のサイン

- 従業員の生産性低下、原因は5つの「隠れ不調」?データで始める具体的対策

- プロが解説!健康経営優良法人2026認定申請のポイントを5分で理解

- 健康経営優良法人2025|申請要件を簡単セルフチェック!中小企業・大規模法人別の必須項目を解説

- 明日から使える健康経営KPI 50選

- 健康経営の「現在地」を把握する。ベンチマーク診断で他社と比較し、次の一手を明確に

- 健康経営の「見えないコスト」を可視化する方法|シミュレーターで経済的損失を算出

- 健康経営は福利厚生から戦略投資の時代へ

- 【健康経営の新常識】プレゼンティーイズムとは?測定方法と4タイプ別改善策を専門家が徹底解説

- 【離職率改善】ワークエンゲージメントとは?測定ツールで組織の「熱意」を可視化する方法

- 若手が辞めない会社は「ウェルビーイング」を実践。Z世代の本音データから見る採用・定着の新常識

- アブセンティーズム(病欠)に潜むサインとは?「休み方」でわかる健康リスクと企業の対策

- 【担当者必見】ストレスチェック制度の「報告書作成」と「集団分析の活用法」を徹底解説

- 「健康経営」はなぜ儲かるのか? 生産性向上と企業価値を高める5つの理由

- 【データで見る】健康経営は儲かるのか?売上・生産性・採用への投資対効果を徹底解説

- 「健康投資のROI」を算出する3ステップ|経営層を“数字”で説得する実践ガイド

- 健康教育の新常識。「3分動画+テスト」が、従業員の“自分ごと化”と行動変容を促す理由

- 健康経営と人的資本|マイクロラーニングで生産性を高める戦略的eラーニング活用術

- 健康経営を成功に導く「社内ニーズ調査」の進め方【アンケート自動生成ツール付】

- 【2024年最新】健康経営ランキング市区町村別TOP20|データで見る採用・ブランディング戦略

- 【中小企業向け】健康経営はコストゼロから始められる!我が社流・成功の3ステップを解説

- 健康経営の次の一手。「治療と仕事の両立支援」を始める3つのステップ

- 『育休取得』で終わらせない。男女ともにキャリアを止めない「育業」時代の両立支援

- 経営リスク「介護離職」は突然やってくる。40代・50代の“沈黙の退職”を防ぐ組織の作り方

- 部下の「病気」と向き合う。治療と仕事を両立させる個別支援の進め方

- 従業員の高齢化と健康支援

- 健康経営施策の年間計画

- 健康経営と効果

- 産業別健康動向調査

- メンタルヘルス関連

- 働き方・身体活動関連

- 食生活と栄養

- 女性の健康関連

- ヘルスリテラシー関連

- なぜ満足度91.8%?従業員の行動変化を促す健康セミナーの3つの理由

- 健康セミナーの効果測定|満足度だけで終わらせない

- 健康診断の結果を読み解くパーソナルレポート

- ヘルスリテラシーって何?

- ヘルスリテラシークイズ

- 企業と個人の喫煙によるコスト

- 国の新指針「睡眠ガイド2023」は企業へのメッセージ

- 健康寿命シミュレーター

- 健康診断の結果、見て見ぬフリはもう終わり。40代から知るべき男女別の健康リスク

- 『歯科健診』はコストか、投資か?データで示す「口腔」が企業リスクに直結する理由

- あなたの”何気ない生活習慣”が、会社の保険料を上げている?未来のコストを1分でシミュレーション

- 保存版|日本の健康統計データ。年代・性別で見る生活習慣の平均値まとめ【厚生労働省調査より】

- 健康行動デザイン

- なぜ社員は階段を使わないのか?行動デザインで「つい歩きたくなる」職場を作る3つの仕掛け

- ウォーキングイベント参加率を上げるには?「ソーシャル・ナッジ」で8割参加へ

- なぜ続かない?意志の力に頼らず「健康習慣」を自動化する“if-then”プラン術

- 特定保健指導の参加率を上げる「損失回避」とは?メリットを伝えるだけでは人は動かない

- 食堂の"メニュー名"と"配置"を変えるだけ。社員が自然とヘルシーな食事を選ぶ「食のナッジ」戦略

- 会議は“50分”が新常識。Googleも実践する「休む」を仕組み化し、燃え尽きを防ぐ時間デザイン術

- 「面倒くさい」を「すぐ予約」に変える。健診受診率95%超を目指す、行動科学に基づいた通知の“書き方”

- 健康セミナー人気テーマ一覧

- 無料ダウンロードコンテンツ

- 健康経営関連

- よくある質問/お客様の声

- 健康経営の成果を最大化する測定ツール14選

- お問い合わせ

この記事のポイント

- リモートワークによって、年間で最大約20kgも体重が増加する可能性があることがわかる

- 通勤の有無による1日の消費カロリーの差と、それが肥満リスクに直結する理由が学べる

- 摂取カロリーを抑えるための、脂質の管理やアルコールとの付き合い方など、食生活の具体的な改善点が手に入る

- 太りにくい身体を作る「筋トレ」と、脂肪を直接燃焼させる「有酸素運動」のそれぞれの役割と重要性が理解できる

勤務形態の変化によって年間20kg肥満する可能性

新型コロナウイルスの影響により、働き方が大きく変化しました。

特にリモートワークの普及によって、通勤やオフィス内での移動が減り、身体活動量が大幅に低下しています。

その結果、消費カロリーが減少し、肥満や生活習慣病のリスクが高まる可能性があることをご存じでしょうか?

本記事では、勤務形態の違いによるエネルギー消費量の差と、それに伴う健康リスクについて詳しく解説します。

(1)勤務形態の変化と肥満

リモートワークの普及とその影響

新型コロナウイルスの影響により、働き方が多様化し、リモートワークが広く認知されるようになりました。

メリット:通勤時間の有効活用、満員電車のストレス解消など

デメリット:通勤やオフィス内での移動がなくなり、身体活動量が低下することが挙げられます。

実際の変化と体重増加のメカニズム

クライアントの中には、リモートワークとフィットネスクラブの休館により、3か月で約3kg体重が増加した方もいます。

体重維持:消費カロリー = 摂取カロリー

減量:消費カロリー > 摂取カロリー

増量:消費カロリー < 摂取カロリー

身体活動量が減ることで、1日の消費カロリーが減少し、肥満や生活習慣病のリスクが高まります。

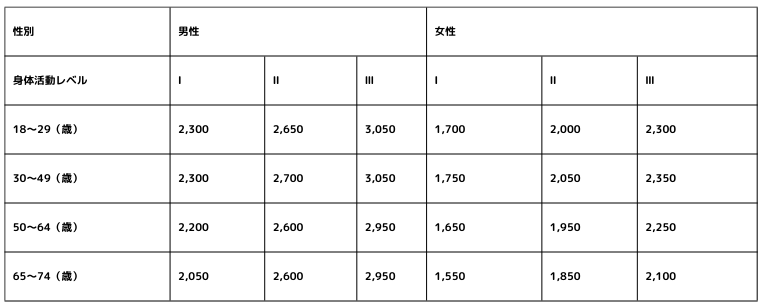

厚生労働省の推定エネルギー必要量から見る影響

厚生労働省の「推定エネルギー必要量」によると、身体活動レベルⅠ(リモートワーク)とレベルⅡ(通勤あり)では、40代男性で約400kcalの差があります。

この差を毎日積み重ねると、年間で約146,000kcalの過剰摂取となり、体脂肪換算で約20kg増加する計算になります。

これは肥満や生活習慣病のリスクを大きく高める要因となります。

ポイント:勤務形態の変化に合わせて、食事量や運動習慣を見直すことが不可欠です。

次章では、身体活動量が低下した場合に、どのような対策が必要かについて詳しく解説します。

(2)食生活の見直し・改善

最も取り組みやすく効果が出やすいのは「食生活の見直し」

健康改善の第一歩として、食生活の見直しは非常に効果的です。

特に注目すべきは、脂質の摂取量の管理です。脂質は1gあたり9kcalと高カロリーで、糖質・たんぱく質(1g=4kcal)と比べて倍以上のエネルギーを持ちます。

揚げ物や炒め物など、油を多く使う調理法を避けることで、摂取カロリーを大きく減らすことができます。

ポイント:「少量でも高カロリー」な脂質を意識し、調理法や食材選びを工夫しましょう。

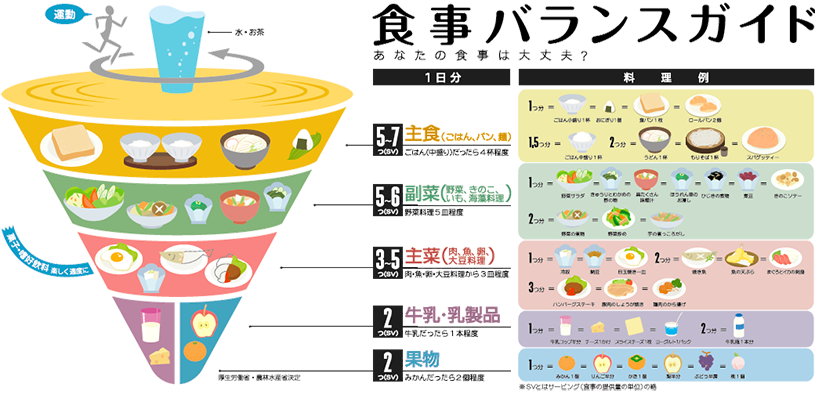

食事バランスガイドに基づく注意点

厚生労働省と農林水産省が共同で作成した「食事バランスガイド」では、牛乳・乳製品や肉類の主菜には脂質が多く含まれるため、選び方に注意が必要です。

一方、主食の炭水化物に含まれるブドウ糖は、脳や神経、筋肉のエネルギー源となるため、最低でも720kcal(ごはん茶碗約3杯弱)は必要です。

過度な糖質制限は、代謝やパフォーマンスの低下につながるため避けましょう。

関連情報:お菓子や清涼飲料水に含まれる果糖は中性脂肪に変わりやすいため、控えるのが望ましいです。

アルコールと脂肪蓄積の関係

食事バランスガイドには記載されていませんが、アルコールの摂取にも注意が必要です。

アルコールが体内で解毒されるまでの間、一緒に摂取した食品のエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなるため、量や頻度の管理が重要です。

おつまみの選び方にも工夫が必要です。

ポイント:「飲む量」だけでなく「何と一緒に飲むか」も意識することで、脂肪蓄積を防ぐことができます。

(3)運動でエネルギー消費量を増やす

食生活の改善に加えて運動習慣が重要

肥満や生活習慣病を防ぐためには、食生活の見直しが最も効果的ですが、健康的な身体を維持するためには運動の習慣化も欠かせません。

運動には大きく分けて「筋力トレーニング」と「有酸素運動」の2種類があり、それぞれ異なる効果があります。

筋力トレーニングで得られる効果

筋力トレーニングは、筋肉量の維持・向上に効果的です。

人間の基礎代謝の約60%は筋肉によって消費されており、筋肉量が増えることで、基礎代謝による消費エネルギーが増加 筋肉は車のエンジンのような役割を果たし、運動時に多くのエネルギーを使うため、筋力アップは太りにくい身体づくり

ポイント:筋トレは「動かない時間の消費エネルギー」を増やすための投資です。

有酸素運動で得られる効果

有酸素運動は、運動中に糖質や脂質をエネルギーとして利用します。

運動時間が長くなるほど、脂質の利用効率が高まり、体脂肪の直接的な減少 特に体脂肪を落としたい場合には、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を積極的に取り入れることが効果的です。

ポイント:「やればやっただけ脂肪が減る」有酸素運動は、継続がカギです。

(4)おわりに

いかがでしたでしょうか?

勤務形態の変化によるエネルギー消費量の違いが、肥満や生活習慣病のリスクを高める可能性について、少しでもイメージしていただけたなら幸いです。

今回はそのリスクを避けるために、食事面と運動面のアプローチを中心にご紹介しました。

健康管理は、日々の積み重ねが何よりも大切です。

高すぎる目標は挫折の原因となることが多いため、まずは「確実にできること」から始めることをおすすめします。

小さな成功体験の積み重ねが自信となり、やがて習慣化され、気づけば健康的な生活が手に入っている。

健康管理は一生続くものだからこそ、無理なく続けられる方法で取り組むことがベストです。

もし一人での取り組みに不安がある場合は、栄養指導もできるトレーナーによるパーソナルトレーニングを一定期間受けてみるのも良い選択です。

正しい知識とサポートを得ることで、より効果的に健康づくりを進めることができます。

今回の記事が、読んでくださった皆様の健康づくりに少しでも役立つものであれば嬉しく思います。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

勤務形態と健康管理 理解度クイズ

石沢 直之(いしざわ なおゆき)パーソナルトレーナー

経歴

大手フィットネスクラブにて、パーソナル指導やトレーナースタッフ育成を中心に活動。

その後、都内の大手パーソナルトレーニングスタジオに転職し、店長として勤務。

月間120セッション以上を実施し、スポーツ選手・芸能人・モデルなど幅広いクライアントを指導した経験を持つ。

現在の活動

現在はパーソナルトレーナーとして活動する傍ら、以下の分野でも幅広く活躍中:

- 指導者向けセミナー講師

- 専門学校非常勤講師(栄養学)

- 各種トレーニングイベント企画

- パーソナルトレーナー養成

- web記事執筆

トレーニングを通じて、身体だけでなく心も整えるサポートを行っています。

初心者からプロアスリートまで、目的に応じた最適なプログラムをご提案いたします。