- ホーム

- ご注文例

- サービス一覧

- 導入実績

- コラム

- 健康経営関連

- 見えないコスト「プレゼンティーイズム」が会社を蝕む?データで見抜く生産性低下の本当のサイン

- 従業員の生産性低下、原因は5つの「隠れ不調」?データで始める具体的対策

- プロが解説!健康経営優良法人2026認定申請のポイントを5分で理解

- 健康経営優良法人2025|申請要件を簡単セルフチェック!中小企業・大規模法人別の必須項目を解説

- 明日から使える健康経営KPI 50選

- 健康経営の「現在地」を把握する。ベンチマーク診断で他社と比較し、次の一手を明確に

- 健康経営の「見えないコスト」を可視化する方法|シミュレーターで経済的損失を算出

- 健康経営は福利厚生から戦略投資の時代へ

- 【健康経営の新常識】プレゼンティーイズムとは?測定方法と4タイプ別改善策を専門家が徹底解説

- 【離職率改善】ワークエンゲージメントとは?測定ツールで組織の「熱意」を可視化する方法

- 若手が辞めない会社は「ウェルビーイング」を実践。Z世代の本音データから見る採用・定着の新常識

- アブセンティーズム(病欠)に潜むサインとは?「休み方」でわかる健康リスクと企業の対策

- 【担当者必見】ストレスチェック制度の「報告書作成」と「集団分析の活用法」を徹底解説

- 「健康経営」はなぜ儲かるのか? 生産性向上と企業価値を高める5つの理由

- 【データで見る】健康経営は儲かるのか?売上・生産性・採用への投資対効果を徹底解説

- 「健康投資のROI」を算出する3ステップ|経営層を“数字”で説得する実践ガイド

- 健康教育の新常識。「3分動画+テスト」が、従業員の“自分ごと化”と行動変容を促す理由

- 健康経営と人的資本|マイクロラーニングで生産性を高める戦略的eラーニング活用術

- 健康経営を成功に導く「社内ニーズ調査」の進め方【アンケート自動生成ツール付】

- 【2024年最新】健康経営ランキング市区町村別TOP20|データで見る採用・ブランディング戦略

- 【中小企業向け】健康経営はコストゼロから始められる!我が社流・成功の3ステップを解説

- 健康経営の次の一手。「治療と仕事の両立支援」を始める3つのステップ

- 『育休取得』で終わらせない。男女ともにキャリアを止めない「育業」時代の両立支援

- 経営リスク「介護離職」は突然やってくる。40代・50代の“沈黙の退職”を防ぐ組織の作り方

- 部下の「病気」と向き合う。治療と仕事を両立させる個別支援の進め方

- 従業員の高齢化と健康支援

- 健康経営施策の年間計画

- 健康経営と効果

- 産業別健康動向調査

- メンタルヘルス関連

- 働き方・身体活動関連

- 食生活と栄養

- 女性の健康関連

- ヘルスリテラシー関連

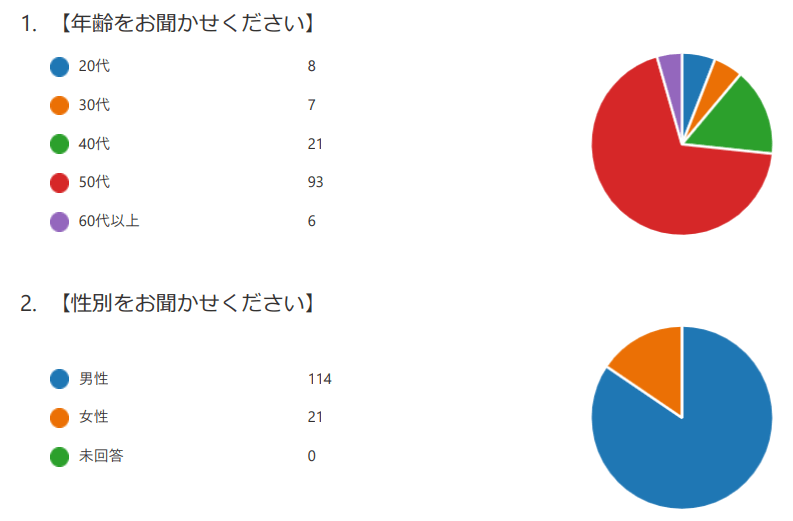

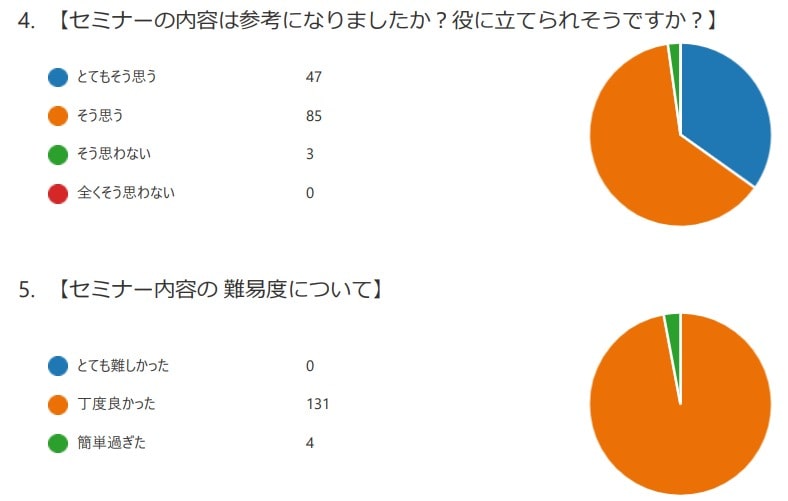

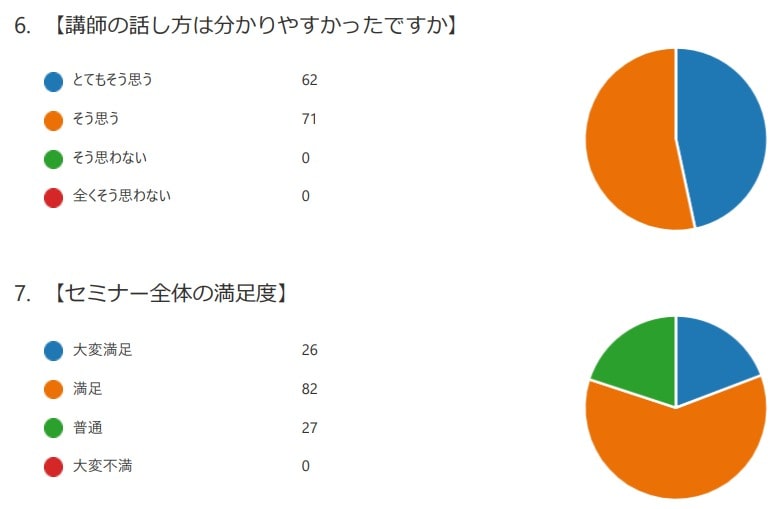

- なぜ満足度91.8%?従業員の行動変化を促す健康セミナーの3つの理由

- 健康セミナーの効果測定|満足度だけで終わらせない

- 健康診断の結果を読み解くパーソナルレポート

- ヘルスリテラシーって何?

- ヘルスリテラシークイズ

- 企業と個人の喫煙によるコスト

- 国の新指針「睡眠ガイド2023」は企業へのメッセージ

- 健康寿命シミュレーター

- 健康診断の結果、見て見ぬフリはもう終わり。40代から知るべき男女別の健康リスク

- 『歯科健診』はコストか、投資か?データで示す「口腔」が企業リスクに直結する理由

- あなたの”何気ない生活習慣”が、会社の保険料を上げている?未来のコストを1分でシミュレーション

- 保存版|日本の健康統計データ。年代・性別で見る生活習慣の平均値まとめ【厚生労働省調査より】

- 健康行動デザイン

- なぜ社員は階段を使わないのか?行動デザインで「つい歩きたくなる」職場を作る3つの仕掛け

- ウォーキングイベント参加率を上げるには?「ソーシャル・ナッジ」で8割参加へ

- なぜ続かない?意志の力に頼らず「健康習慣」を自動化する“if-then”プラン術

- 特定保健指導の参加率を上げる「損失回避」とは?メリットを伝えるだけでは人は動かない

- 食堂の"メニュー名"と"配置"を変えるだけ。社員が自然とヘルシーな食事を選ぶ「食のナッジ」戦略

- 会議は“50分”が新常識。Googleも実践する「休む」を仕組み化し、燃え尽きを防ぐ時間デザイン術

- 「面倒くさい」を「すぐ予約」に変える。健診受診率95%超を目指す、行動科学に基づいた通知の“書き方”

- 健康セミナー人気テーマ一覧

- 無料ダウンロードコンテンツ

- 健康経営関連

- よくある質問/お客様の声

- 健康経営の成果を最大化する測定ツール14選

- お問い合わせ

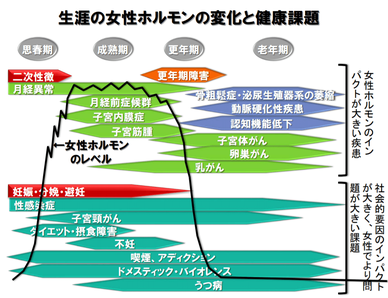

女性のライフステージに応じた健康づくりとセルフケア

女性の健康課題はライフステージで変化します

女性の健康は、思春期・妊娠・出産・更年期・老年期など、ライフステージごとに大きく変化します。

ホルモンバランスの変化や社会的役割の変化に伴うストレスなど、女性特有の健康課題に向き合うには、正しい知識とセルフケアの習慣が欠かせません。

ヘルスリテラシーを高めることが第一歩

ヘルスリテラシーとは、健康に関する情報を理解し、活用する力のことです。

自分の体と心の変化を正しく理解し、必要な対策を選択できるようになることで、病気の予防や生活の質の向上につながります。

ライフステージ別セルフケアのポイント

- 思春期:月経やホルモン変化への理解、メンタルケアの習慣づくり

- 妊娠・出産期:栄養管理、産前産後の体調変化への対応

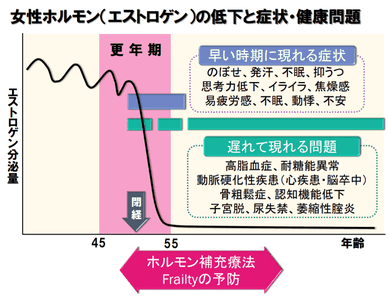

- 更年期:ホットフラッシュや不眠などの症状への対処法、運動習慣

- 老年期:骨粗しょう症予防、筋力維持、社会参加の促進

※セルフケアは「知ること」から始まります。正しい情報を得て、自分に合った方法を選びましょう。

企業ができる支援とは

女性従業員が安心して働ける環境づくりには、情報提供・相談窓口・柔軟な働き方などの支援が不可欠です。

健康サイトを通じて、ライフステージに応じた情報発信やセルフケアの啓発を行うことで、従業員の健康意識と企業の信頼性を高めることができます。

特徴

ウェルネスドアの健康セミナー選ばれる3つの理由

|

①集合研修&オンライン&動画配信 3つのケースに対応

|

|

②多様な専門家講師が対応 産業医/管理栄養士/看護師/保健師

健康運動指導士/パーソナルトレーナー 理学療法士 等

|

|

③ヒアリングから講師キャスティング 企画制作まで全てオーダーメイドで 対応

|

オンライン

在宅勤務者対応・集合研修を回避で準備時間や開催費用のコストを削減

- Microsoft Teams

- ZOOM

- その他:貴社導入のWEB会議システムから配信対応可能

WEBサポート

WEBアンケート収集と分析

- 参加者へのwebアンケート収集と分析レポートをご提供

- 従業員の関心の高い分野・健康課題の抽出が可能

セミナー後の理解度を測定

- セミナー後にwebクイズを出題。セミナー後の理解度をレポート

導入実績

業界を問わず多くの企業様にご利用頂いております

- 札幌ヤクルト販売株式会社

- 株式会社QVCジャパン

- ニッタ株式会社

- ニッタ・デュポン株式会社

- 東京不動産管理株式会社

- 京王観光株式会社

- 株式会社アグレックス

- 苫東石油備蓄株式会社

- 株式会社ライフフィット

- 東レ基礎研究所(労働組合)

- キヤノンファインテックニスカ労働組合

- AGC株式会社健康保険組合

- 警察共済組合

導入シチュエーション

- 社員総会のプログラム

- 社員研修(管理職・新入社員など)

- 女性の健康推進

- 就業後の健康増進

- 社内の高齢化対策

- リクルート対策(健康支援・健康増進の福利厚生)

- 健康保険組合-労働組合の健康づくり事業

- 地方自治体の健康推進

企業の成長を支える、女性のライフステージ別健康サポート

女性従業員が直面する健康課題は、個人の問題だけでなく、組織全体の生産性やエンゲージメントに直結する経営課題です。具体的なサポート策を講じることが、企業の持続的な成長の鍵となります。

🌸 月経・PMSによる生産性低下を防ぐ職場環境

月経随伴症状(月経痛やPMSなど)による労働損失は、年間で約6,828億円にのぼるとの試算があります。これは見過ごすことのできないコストであり、適切な対策は企業の生産性向上に不可欠です。

-

ソフト面の支援(風土づくり)

管理職や同僚、特に男性従業員が症状への正しい知識を持つことが第一歩です。体調不良時に気兼ねなく相談でき、必要に応じて休憩や柔軟な働き方を選択できる「心理的安全性」の高い職場を目指します。 -

ハード面の支援(制度・ツール)

生理休暇の取得率はわずか0.9%(令和2年度)に留まります。休暇制度の周知と共に、オンライン診療や体調記録アプリといった「フェムテック」を福利厚生として導入し、従業員がセルフケアしやすい環境を整えることも有効です。

月経やPMSに関する男女間の知識ギャップを埋め、具体的な職場での配慮やコミュニケーション方法について、ケーススタディを通じて学びます。

👩💼 「更年期離職」を生まないための、管理職の役割と制度

40〜50代の女性が更年期症状によってキャリアを中断・断念する「更年期離職」は、経験豊富な人材の損失に繋がり、企業にとって大きなダメージです。経済産業省の調査では、更年期症状による経済損失は年間約6,600億円と推計されています。

-

管理職の役割

部下のパフォーマンス低下が更年期症状による可能性を理解し、決めつけや偏見なく対話することが求められます。業務量の調整、休憩の促し、専門家への相談を勧めるなど、適切なサポートを行うための知識が必要です。 -

有効な制度設計

産業医や保健師による健康相談窓口の設置や、外部EAPサービスの導入は有効な一手です。また、テレワークやフレックスタイム、中抜けを認めるといった柔軟な勤務制度は、症状と仕事の両立を強力にサポートします。

管理職向け研修では、更年期に関する正しい知識と、部下への適切な声かけ・面談スキルを習得。ハラスメントリスクを回避し、信頼関係を築く方法を学びます。

🤰 妊娠・不妊治療と仕事の両立支援

現在、約5.5組に1組の夫婦が不妊治療を経験しており、仕事との両立は深刻な課題です。治療経験者のうち16%が「仕事と両立できずに離職した」と回答しており、人材確保の観点からも企業の支援体制が問われています。

-

両立を支える制度

不妊治療のための休暇制度(「特定目的休暇」など)や、通院に対応できる柔軟な勤務制度(フレックス、時間単位年休など)の導入が求められます。 -

プライバシーへの配慮と風土づくり

相談窓口を設け、プライバシーを厳守した上で必要な支援を行う体制が重要です。また、男女問わず将来のライフプランを考え、健康について学ぶ「プレコンセプションケア」の知識を全従業員に提供することも、互いを尊重する風土づくりに繋がります。

全従業員を対象に、不妊治療の現状やプレコンセプションケアの重要性を解説。誰もがキャリアとライフイベントを両立できる組織風土の醸成をサポートします。

専門家が答える、女性の健康経営に関するよくあるご質問

Q. 男性従業員や管理職に、どのように理解を促せばよいですか?

Q. 制度(休暇など)を導入しても、利用されないのではないかと心配です。

Q. 何から手をつければ良いかわかりません。

- 経済産業省「健康経営における女性の健康の取り組みについて」

- 厚生労働省「働く女性の健康応援サイト」

- 令和2年度雇用均等基本調査(厚生労働省)

- 不妊治療と仕事の両立に係る調査(厚生労働省)

- Tanaka et al. "Costs of Menstrual Disorders in Japan." EJCRHC, 2022

女性のヘルスリテラシー向上を目的とした健康教育

身体の変化と婦人科系疾患

- 月経やホルモンバランスに関する悩み

- 生理痛・PMS・PMDDの原因とセルフケア

- 月経不順や不正出血に隠された病気のサイン

- 子宮筋腫・子宮内膜症などの基礎知識

- ライフステージごとの身体の変化と備え

- プレコンセプションケア(妊娠前の健康管理)

- 妊娠中・産後の心と身体のケア、マタニティブルー

- 更年期障害とホルモン補充療法(HRT)

- シニア期のフレイル・骨粗鬆症・ロコモ予防

予防・心の健康・セルフケア

- 乳がんのセルフチェックと定期検診

- 子宮頸がん予防のHPVワクチンと検診

- 女性に多い貧血と生活習慣病リスクへの対策

- ホルモンバランスと心の不調(イライラ・落ち込み)

- ストレスマネジメントと人間関係の工夫

- 良質な睡眠をとるための具体的な方法

- 年代別の健康診断・検診リスト

- 基礎体温・月経周期管理アプリの活用

- 自分に合った「かかりつけ婦人科医」の見つけ方

男性の理解向上も企業の重要な課題です

女性の健康課題と仕事の両立には、女性自身のヘルスリテラシー向上だけでなく、男性従業員の理解促進も不可欠です。

しかし、男女間の健康に関するコミュニケーションには、ハラスメントやコンプライアンス上のリスクが伴い、対話が難しい現実があります。

そこで、講師が間に入り、双方の立場や疑問を整理しながら、配慮ある仕組みづくりを支援します。

女性だけでなく男性も参加できるカリキュラムをご提供し、職場全体の健康意識向上を目指します。

女性のための運動・健康セミナー・ヘルスケア教育

女性のための運動教室

- 出張運動教室

- ヨガ・ストレッチ教室

- 女性のための筋力トレーニング

- 骨粗鬆症予防のための運動

- 変形性関節症予防のための関節ケア

- 無理なく筋肉と関節を鍛えるプログラム

- ホルモンバランスを整える運動

- 自宅で実践できるヨガ・ストレッチ

女性の健康セミナー

- 女性の健康セミナー風景

- 働く女性のための栄養講座

- 女性の体調管理と栄養バランス

- ライフステージごとの身体の変化とセルフケア

- 更年期障害への対策と理解

- 男性と考える女性への配慮とコミュニケーション(ハラスメント対策含む)

女性のためのヘルスケア教育

- 痩せすぎ・肥満と女性のカラダ

- 女性アスリートの体調管理

- 運動不足が女性の健康に与える影響

- 月経・ホルモンバランスに関する正しい知識

- セルフチェック(乳がん・子宮頸がん)と定期検診のすすめ

- 基礎体温・月経周期管理アプリの活用

- かかりつけ婦人科医の見つけ方

料金形態のご案内

基本料金

| プラン | 時間 | 料金(税込) |

|---|---|---|

| A)運動教室 | 30分~ | ¥50,000~ |

| B)健康セミナー | 45分~ | ¥75,000~ |

| A+Bセット | 45分~ | ¥75,000~ |

企画・開催に関する補足

-

Top Priorityプラン:

企画制作・講師キャスティングを最優先で対応。

大規模イベントや高品質な開催をご希望の方におすすめです。 -

シリーズ開催・年間契約:

ご予算や開催頻度に応じて、複数回のシリーズ開催や年間契約も可能です。 -

時間のカスタマイズ:

短時間での開催など、ご希望に応じて柔軟に対応いたします。 -

スタッフ体制:

基本プランには講師+マネジメントスタッフ1名が含まれます。

開催規模に応じて、追加スタッフの手配も可能です。

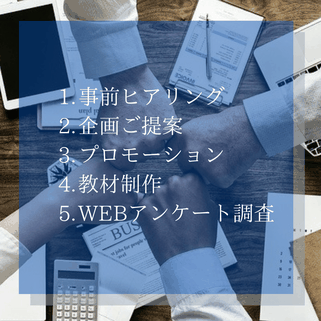

サポート

-

事前ヒアリング

▶開催目的/参加対象者/ご予算 -

企画制作

▶講師キャスティング/企画毎のお見積り -

社内プロモーションサポート

▶パンフレット/チラシ作成 - 教材作成

-

開催後のWEBアンケート調査

▶参加者にWEBアンケートを実施

女性の健康セミナーのご案内

推奨開催時期

- 通年開催可能

- 特におすすめ:3月1日〜8日「女性の健康週間」(厚生労働省)

講師陣

- 産業医

- 保健師・看護師

- 臨床心理士

- 管理栄養士

対象となる女性の健康課題

- ホルモンバランスの乱れ

- 貧血・低体重・低筋肉

- 骨粗鬆症・変形性関節症

- 更年期障害・むくみ・肌荒れ

産業医・看護師・保健師・管理栄養士などの専門家が、

女性が気になる健康テーマをわかりやすく解説します。

セミナー導入による効果報告

- 年齢やライフステージによる体調変化の原因を理解できて安心できた

- 女性特有の健康課題を学び、セルフケアを実践できるようになった

- 体調の悩みが「自分だけでなく多くの女性の共通課題」と知れて心が軽くなった

- 女性自身のヘルスリテラシー向上の重要性を実感した

- 男性にも女性の健康課題への理解を促すきっかけになった

- 予防や体調管理には、正しい知識を得ることが第一歩だと気づいた

- 心身の男女差を理解することで、職場の配慮や関係性が改善された

企業内で女性の健康をテーマにしたセミナーを開催し、

男性従業員にも参加してもらうことで、職場全体の理解と配慮を促進する機会を創出できます。

職場の女性健康課題リスク判定

多様な人材が輝く職場づくりのために。8つの質問から、貴社の女性の健康に関するリスクと必要なサポートを明らかにします。

(複数選択可)の設問があります。

女性の健康と働き方に関するコラム

よくあるご質問(FAQ)

Q1. これは、どのようなサービスですか?

女性従業員が直面する心身の不調やライフイベントに関する正しい知識を提供し、個人と組織のパフォーマンス向上を支援します。

Q2. なぜ今、企業が「女性の健康」に取り組む必要があるのですか?

また、女性が働きやすい環境を整備することは、多様な人材が活躍できる企業文化を育み、企業の持続的成長や価値向上にもつながります。

Q3. 具体的に、どのようなテーマの研修が可能ですか?

ご要望に応じて、これらのテーマを組み合わせた総合的なプログラムも設計いたします。

Q4. このような研修は、女性従業員だけが対象ですか?

女性の健康課題への理解が職場全体で深まることで、適切な配慮やコミュニケーションが生まれ、心理的安全性の高い職場環境が実現します。

Q5. どのような形式で実施できますか?

貴社の勤務体系やご要望に合わせて、最適な実施方法をご提案いたします。

Q6. 講師はどのような専門家の方ですか?

信頼性の高い、最新の情報に基づいた研修を提供いたします。

Q7. 導入することで、企業にはどのような効果が期待できますか?

・生産性の向上: 従業員の心身の不調が軽減され、パフォーマンスが向上します。

・人材の定着: 働きやすい環境が整備され、エンゲージメントや定着率が高まります。

・企業イメージの向上: 健康経営に積極的に取り組む企業として、社会的評価が高まります。

・組織の活性化: 相互理解が深まり、コミュニケーションが円滑になります。

Q8. 導入までの流れと費用について教えてください。

費用は、内容・時間・形式・参加人数などに応じて変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。

課題の洗い出しから導入後のサポートまで、丁寧に対応いたします。

健康経営をトータルでサポートします

健康セミナーを通じて、企業様の持続的な成長を支援します。

お問い合わせ

よくあるご相談例などこちらのページよりご確認頂けます

関連情報

専門家監修の女性の健康問題に関する情報をご紹介

【女性特有の健康問題の特徴】

女性の健康保持・増進の必要性

女性の身体は性ホルモンの影響を受けて、ライフステージごとに状態が大きく変化します。それらの変化に対し、起こりやすい病気や体の不調等をまとめ、どの様なメカニズムで起こるのか?どの様な対処方法があるのかをお伝えしています。

働く女性の半数近くが、女性特有の健康課題や女性に多く現れる症状によって職場で困った経験があるという事が分かっています。女性の健康保持・増進の必要性は、少子高齢化が進む事で日本において、将来の減少労働人口が減少に対処する為に、女性を含む多様な人材が安心して意欲的に働ける職場環境の整備ならびに、会社、男性への理解向上を推進する事で労働力、生産性を維持・向上させていく必要性が高まっています。

女性特有の健康問題

- 月経不順

- 月経痛

- PMS

- 子宮内膜症

- 子宮頸がん

- 乳がん

- 外反母趾

- 摂食障害(痩せすぎ)

- 更年期障害

- 泌尿器の病気

- 生活習慣病

- 変形性関節症(股関節・膝)

- 骨粗しょう症

- うつ、不安障害

女性のホルモンや年齢(ライフステージ)毎に起こる、仕事・プライベートを含むライフスタイルに影響を及ぼす健康課題は数多く、代表的なものとして下記の症状・病気があります。

栄養面の課題として、カルシウム、鉄、ビタミンDなど特徴的に不足しているケースや、乳がんや子宮頸がんの罹患率は30代から伸び始め50代にピークを向かえる様に伸びていきます。

更年期障害、更年期症状が現れ始める45~59歳の総人口は1330万人おり、女性ホルモンの欠乏を考慮せずにはこれらの課題を正しく理解し対策する事は難しいです。

骨粗鬆症は圧倒的に女性の罹患数が多く、高齢者の寝たきりの要因の中心となっています。骨密度のみならず女性は筋肉量の減少も課題として挙げられ、これらは運動プログラムによって改善が期待できます。女性ホルモンの増減により、うつや気分障害の発生も多く、女性特有の健康課題の影響によるものと考えられます。

変形性関節症の罹患率は男性に比べて女性が圧倒的に高い

女性特有の健康問題の多さはご紹介してきた通りですが、中には女性に限らず男性にも関わりのある症状も含まれています。その代表的なものが「変形性関節症」です。変形性関節症は主に膝、股関節の下肢関節であられれます。重症化すると歩行困難になる事から、注目度も高く整形外科的疾患の中でも認知度が非常に高いです。

変形性関節症の原因は「関節組織の消耗」によるもので、いわゆる経年劣化です。長年の関節の曲げ伸ばし、運動の蓄積により、軟骨組織が少しづつ減っていき、繰り返しの炎症によって、筋肉を含めた組織の柔軟性が低下したり、関節内のヒアルロン酸などの潤滑液が減少していく事が分かっています。そして、特出すべきは、変形性関節症の発症率・罹患率は男性に比べて「1:7」と女性に圧倒的に多い点です。 変形性関節症の発症リスク上昇の要因として考えられているのが、

- 出生時の股関節脱臼

- 関節の受け皿の発達不全(臼蓋形成不全)

- 体重の増加

- 運動時に体重の3倍の負担が発生するといわれるストレスを支える為の筋力不足

- 高負荷作業・スポーツ

関節の構造や、負担を支える筋肉の発達力と強度が男性に比べて不利な女性はリスクが高いのです。平均寿命が延伸し、長寿化にって昔に比べて関節を酷使する期間が単純に伸びている事も経年劣化による影響力を高めており、年々罹患率が増加している原因でもあります。

女性は筋肉の発達に関わるホルモンの分泌量も、男性に比べて10分の1程度と少なく、運動やトレーニングの効果や成果も現れにくい事も予防や改善へのハードルを高めています。しかし、だからこそ1日でも早く女性は適切に体を鍛える方法を身に着け習慣化する事が、人生の豊かさ・幸福度に直結していると考えることが出来ます。

関連情報

専門家監修の女性の健康問題に関する情報をご紹介

【働く女性の健康問題と経済損失】

女性の健康課題による労働損失は4,911億円

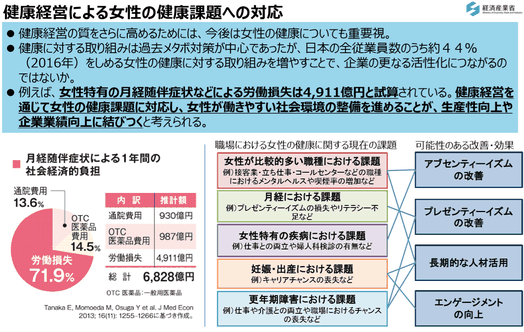

◆健康経営による女性の健康課題への対応

- 女性特有の月経随伴症状などによる労働損失は4,911億円と試算

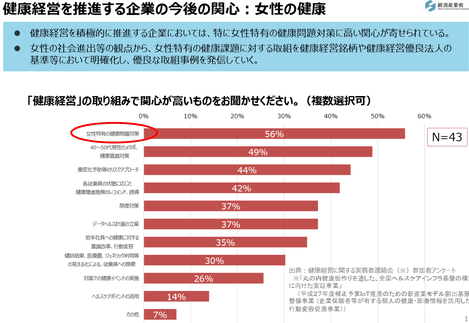

- 健康経営に積極的に推進する企業の取り組みに関して、最も関心が高いのが「女性の健康問題対策」

- 女性の健康課題が、労働損失や労働生産性等への影響している事について70%以上が「知らなかった・わからない」と回答(管理職:男女)

- 女性自身のヘルスリテラシーも課題

*男性が働き、女性が育児、家庭を守るは時代遅れ・・・女性の健康問題による損失は膨大

★平成29年度版 【働く女性の実情】:厚生労働省調べ

- 2017年時点の女性労働人口は2937万人(前年比45万人増加)

- 労働人口総数に占める女性の割合『43.7%』

- 2017年度の女性雇用者数は2590万人(前年比51万人増加)

- 雇用者総数に占める女性の割合『44.5%』

✔少子高齢化、人口減少による労働人口減少に対応する為には、『女性労働力の確保』は見過ごすことが出来ないトピックといえます。

★【働く女性の健康増進調査2018】:日本医療政策機構

- 女性に関するヘルスリテラシーの高さが、仕事のパフォーマンスの高さに関連

- 女性に関するヘルスリテラシーの高さが、望んだ時期に妊娠することや不妊治療の機会を失する事がなかった事に関連

- 女性に関するヘルスリテラシーの高い人は、女性特有の症状があった時に対処できる割合が高い

- 女性に多い病気のしくみや予防・治療方法、医療機関へ行くべき症状を学ぶニーズは高い

- 企業の健康診断が、定期的な婦人科、産婦人科受診に貢献

✔女性自身が女性の健康に対して詳しく、賢くなる事。並びにそれらに対処する為の具体的な方法を身に着けることが重要と考えられます。

女性特有の健康問題対策が「健康経営」への取り組み関心1位

健康経営を推進する企業の今後の関心として一番高かったのが「女性特有の健康問題対策」でした。

今や市場での女性の労働者の割合は産業ごとにバラツキはありますが、全体では男性と変わりません。女性は男性が抱える健康問題、生活習慣病や肩こり、腰痛などの整形外科的疾患に加えて、前述してきた通り多くの健康課題を抱えています。

健康推進を考える上で、女性に対しての対策とフォローは重要な課題と言えます。

女性の健康推進によるメリット

- 女性労働者の確保/リクルート効果の向上

- 女性活躍推進法対策

- 企業イメージの向上

- 離職率の低下

- プレゼンティーイズム対策(体調不良による労働生産性低下)

- アブセンティーズム対策(体調問題による欠勤/長期休養)

- 女性のメンタルヘルス対策

- 会社、男性社員の理解-コミュニケーション向上

女性のメンタルヘルスは食生活の影響を受けやすい⁈

※ニューヨーク州立大学ビンガムトン校研究報告

女性の精神状態は、男性に比べて食生活の影響を受け易いと示唆する研究報告があります。

- ファストフード

- 朝食抜き

- カフェイン

- 高グリセミック食品(血糖値の上昇し易い食べ物)

これらの食事、食生活は精神的な苦痛(ストレス・心理状態)と関連しているとの事。果物や濃い緑の葉物野菜は精神的健康に有効だと考えられる。食生活の改善は女性の精神的健康(メンタルヘルス)改善対策の最初の1歩と考えられる。

Customization of Diet May Promote Exercise and Improve Mental Wellbeing in Mature Adults: The Role of Exercise as a Mediator

SDGsへの取り組み

従業員の健康・安全の為の健康教育の設定、健康推進、健康経営の導入はSDGsの目標項目

- 3.すべての人に健康と福祉を

- 4.質の高い教育をみんなに

- 5.ジェンダー平等を実現しよう

- 8.働きがいも経済成長も

上記開発目標の達成に貢献します。

お問い合わせ

よくあるご相談例などこちらのページよりご確認頂けます

注目記事

健康推進に役立つ情報を発信しております